Il cheratocono è una patologia caratterizzata da un progressivo assottigliamento della cornea, che assume una forma a cono rispetto alla sua naturale forma a semisfera. Ciò causa un astigmatismo irregolare che porta ad un calo più o meno marcato della vista. I primi sintomi spesso compaiono in giovane età e il suo andamento non è prevedibile; in alcuni casi vi è una progressione estremamente lenta ed in altri rapida; spesso sono interessati entrambi gli occhi.

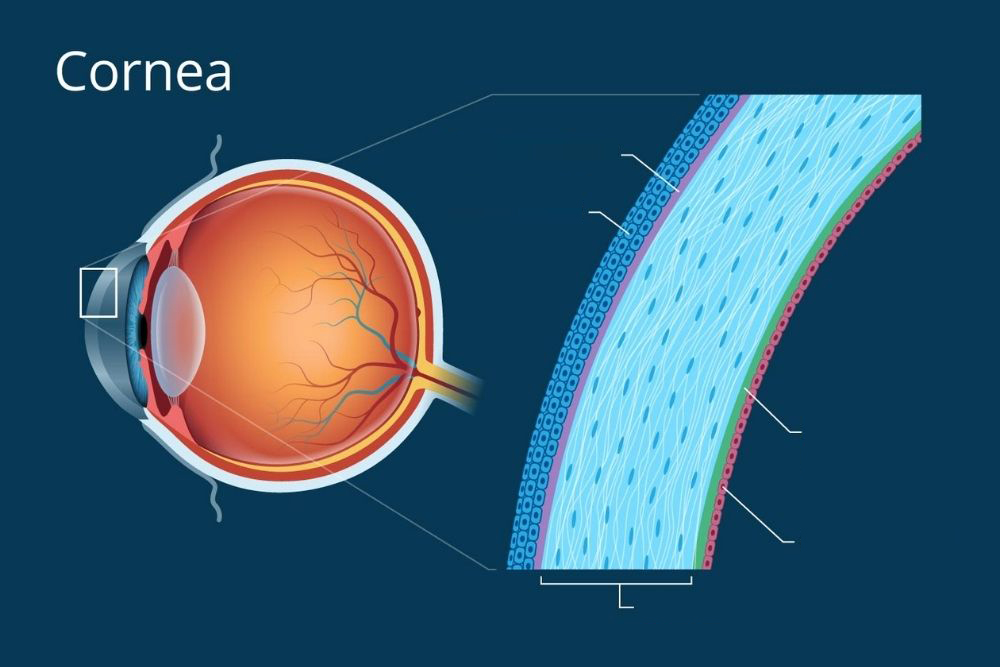

La cornea è la più potente lente dell’occhio (43 diottrie circa) ed è una struttura trasparente composta da diversi strati:

- Epitelio

- Membrana di Bowmann

- Stroma

- Membrana di Descemet

- Endotelio

Membrana limitante (di Bowman)

Epitelio corneale

Stroma corneale

Endotelio corneale

Membrana limitante posteriore (di Descemet)

Quali sono le cause del cheratocono?

Gli studi finora eseguiti indicano che il cheratocono può derivare da:

- Un’anomalia ereditaria della cornea: circa il 7% dei pazienti affetti da cheratocono ha familiari con tale condizione.

- Un indebolimento della struttura della cornea con progressiva sua deformazione

Vi può essere inoltre un’associazione con altre patologie come la retinite pigmentosa, la cherato-congiuntivite primaverile, la dermatite atopica, la sindrome di Down.

Come si fa la diagnosi di cheratocono?

Nelle fasi precoci il mezzo più preciso per porre diagnosi di cheratocono è la topografia corneale. Questo esame, non invasivo, consente di valutare punto per punto la curvatura e lo spessore della cornea ed è pertanto in grado di individuare con precisione le variazioni indotte dal cheratocono. Lo stesso esame è utile anche per seguire nel tempo l’evoluzione della malattia.

Quali sono le possibili terapie?

Negli stadi precoci, gli occhiali o le lenti a contatto rappresentano una valida soluzione per correggere i vizi di vista indotti dal cheratocono.

Quando necessario, per rallentare fino a fermare la progressione del cheratocono è stato introdotto un trattamento parachirurgico chiamato Crosslinking.

Nei casi più severi le opacità e i fenomeni cicatriziali che interessano la cornea o l’estremo astigmatismo possono rendere necessario un trapianto di cornea.

Come agisce il Crosslinking?

Tale tecnica si prefigge l’obiettivo di arrestare la progressione del cheratocono mediante l’applicazione da parte del chirurgo di una sostanza, la Riboflavina, sulla cornea e la sua attivazione mediante raggi ultravioletti (UVA). Si ottiene in questo modo un aumento dei legami interni della cornea (legami crociati – crosslinking) con un conseguente aumento della sua stabilità.

Il crosslinking corregge i difetti visivi indotti dal cheratocono?

Il trattamento non ha lo scopo di correggere i difetti visivi del paziente e molto spesso non vi sono modificazioni del potere degli occhiali o delle lenti a contatto dopo il trattamento.

Nei primi mesi si verificano variazioni della qualità visiva dovute ai processi di stabilizzazione corneale e solo dopo circa tre-sei mesi si può valutare l’efficacia del trattamento ed eventualmente procedere con la modifica degli occhiali o delle lenti a contatto.